遊ぶ【連載】子どもたちの笑顔のために~木のおもちゃの製作現場から思うこと~

自分でできるヤスリがけ ‐ 木のおもちゃとのやさしいお付き合い

2018.12.14

木のおもちゃは、自分である程度のメンテナンスができることも魅力。ヤスリがけのコツがわかります。連載第4回。

「木のおもちゃ」と一言で表されますが、そこにはさまざまな形があり、用途があります。噛んだり舐めたりするもの。握るものや引っ張るもの。積んだり崩したりするもの。叩くものや音を楽しむもの・・・等々。

「木」という素材は種類によって特徴がさまざまです。それぞれ色や香りはもちろん、硬さや重さも違います。用途を考えながら「この遊びのおもちゃにはどの木を使えばいいのだろう」と、その特徴を見極めながら「遊び」と「木」をマッチングさせる必要があります。「木を使っているから良いおもちゃ」ではありません。「いいおもちゃを作るために、木の持つ魅力を利用させてもらっている」と思いながら私は製作しています。

ではその木の魅力とは何なのか。ちょっと考えてみたいと思います。

1. 手触り

2. 香り

3. 木と木が当ったときの音

4. 経年変化が見られる

5. 欠けたり少し割れたりしても何とか直すことができる

まだまだあるかと思いますが今回はこの5点を挙げてみました。1~4はもう言わずもがなと言いますか、木の持つ優しさはみなさん十分に感じておられるかと思います。

ちなみにナカムラ工房では主にこちらの木を使用しています。

どれが何という名前の木かおわかりでしょうか? 左からブナ・ヒノキ・ブラックウォールナット・スギ・ケヤキです。ちなみに一番たくさん使用するのがブナです。

ゴマのような模様がなんとも可愛いですね。

そして5。木のおもちゃをお持ちの方は、遊んでいるうちに欠けたり割れたりしてしまった箇所があるのではないでしょうか? 完全にパキーンと割れてしまえばなかなか難しいかもしれませんが、ある程度のキズは紙ヤスリで直すことができます。紙ヤスリは、ホームセンターに行けば容易に手に入りますが、種類がたくさんあってどれを使えばいいのか迷ってしまうかもしれませんね。そんな方のためにヤスリの選び方と、研磨の仕方をご紹介します。

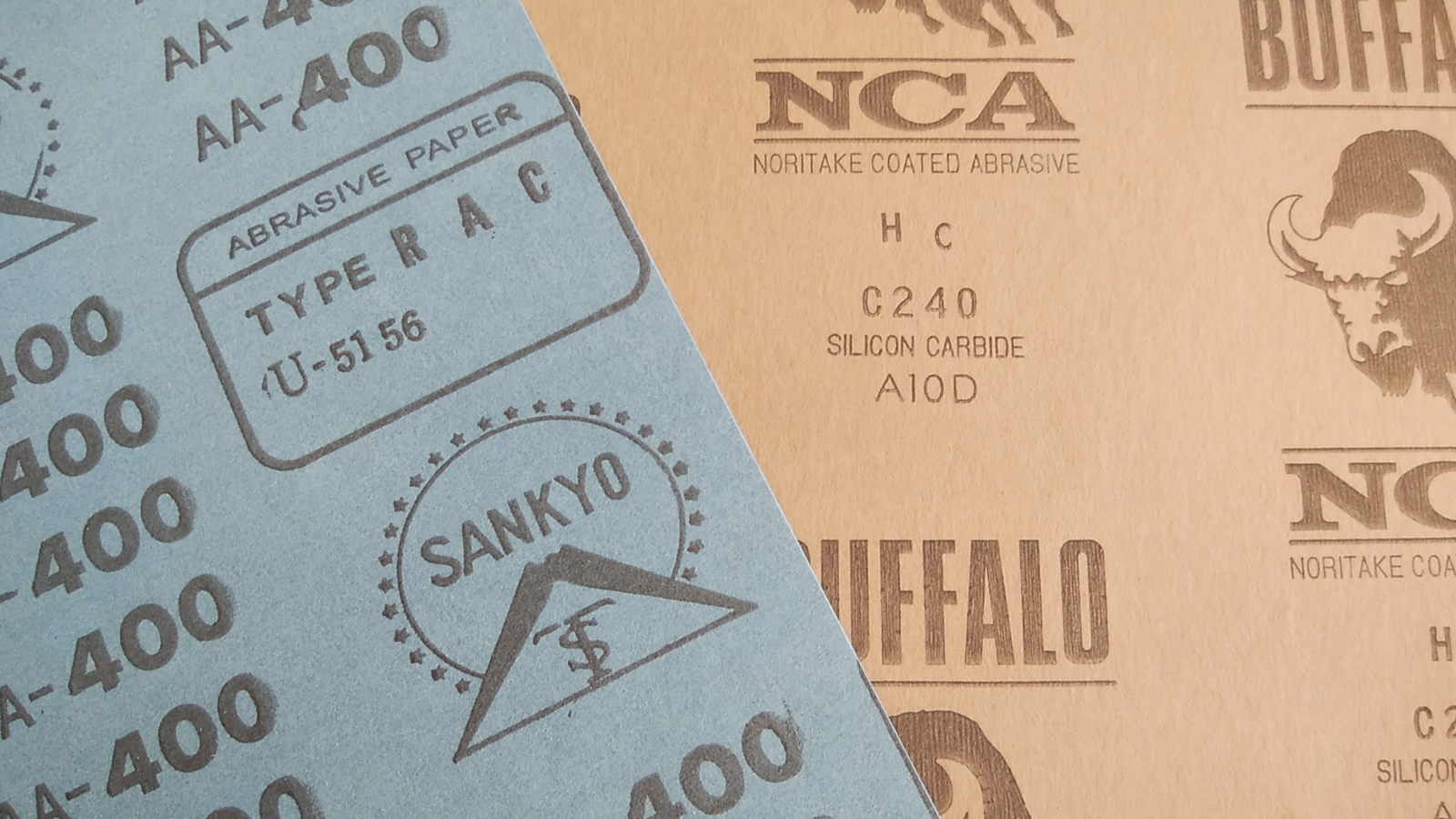

売り場に行くと「耐水用」と「空研ぎ用」というのがあると思いますので「空研ぎ用」を選んでください。そしてヤスリには粒子の細かさ(ザラザラさ加減)によって数字がついています。これを「番手」と言います。数字が高くなるにつれ粒子が細かくなっています。

裏面を見るとこのように書いてあります。(メーカーによってデザインは様々です)

綺麗に仕上げるポイントは段階を踏んで番手を上げていくことです。深いキズを滑らかに仕上げようとして、いきなり#400で研磨してもキズは消えませんので、少々面倒ですがこのようにしてみると上手くいくと思います。

まず#120程度のヤスリでキズが見えなくなるまで研磨する。

↓

その後同じ箇所を#180程度で#120の磨きキズを消すイメージで研磨。

↓

同じ要領で#240程度で研磨。

↓

最後に#400程度で仕上げ。

もしくはスポンジ状のヤスリも販売されているので、曲線のものなどは仕上げ段階でそれを使用すると、より滑らかに仕上がります。

基本は木目と平行に磨くことです。そしてもっと磨き上げたい場合は、この番手をどんどん上げていくとツルツルになりますが、キリが無いのでほどほどに(笑)

また、「当て木」と言って木っ端などにヤスリを巻いて使用することもあります。私はそれを消しゴムで代用しています。そうすることで硬さもあり、程よい弾力もあるので、丸い面を磨くときなどは曲面になじんでとてもやり易いと感じています。

ヤスリをかけるとその部分の形が少し変わってしまいますが、そうやって手をかけて使い続けることで愛着もわいてくると思いますし、思い出も刻まれていくような気がします。

ときどきメンテナンスをしながら、ぜひ末永く木のおもちゃをみなさんの近くに置いていただけたら作り手として嬉しいですし、そう思ってもらえるようなおもちゃを作り続けていきたいと思っています。

次回の記事はこちらから≫≫≫

≪≪≪前回の記事はこちらから

- 執筆者おもちゃ作家、おもちゃコンサルタント

中村 隆志 - 1981年生まれ。かつて保育士として5年間活動。2010年ナカムラ工房を立ち上げる。子どもたちと過ごしたなかで感じた「こういうのがあると楽しいな」を形にするべく日々奮闘中。上松技術専門校卒業。新潟市在中。

【連載】子どもたちの笑顔のために~木のおもちゃの製作現場から思うこと~

遊ぶ育む知る2018.12.14