お手玉の作り方と中身 座布団型お手玉を作ってみよう

2022.02.12

お手玉ってどうやって作ればいいの?中身はどうしよう?昔ながらの「座布団型お手玉」の作り方をご紹介します。

昔ながらの遊び道具、お手玉。

子どもの頃、おばあちゃんに作ってもらったという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

私もおばあちゃんお手製のお手玉で遊んでいた一人です。着物の端切れを使った色とりどりの布、手のひらになじむ形と重さ、投げたり取ったりするときの独特な音は、今でもはっきりと記憶に残っています。

100円ショップなどで買うこともできるお手玉ですが、簡単なお裁縫で、手作りしてみませんか?

この記事では、昔ながらの「座布団型」お手玉の作り方をご紹介します。

お手玉の形いろいろ

お手玉と言えば、どんな形を連想しますか? 伝統的なお手玉の中にも、いろいろな形があります。

1:座布団型

お手玉というとこれを連想する方が多いかもしれません。2種類の布を使って作られています。

2:かます型

巾着袋のような形をしていて作り方も簡単です。もっとも古くから遊ばれている形です。

3:枕型

枕の形をしています。布製の枕が使われるようになった江戸時代後半から作られました。

4:俵型

お米を入れた米俵のような形のお手玉。江戸時代後半から作られるようになりました。

座布団型お手玉を作ろう

余った布と、中に入れるあずきやじゅず玉、ペレットなどがあれば、手縫いで簡単に作れます!

今回は伝統的な「座布団型」のお手玉の作り方をご紹介します。

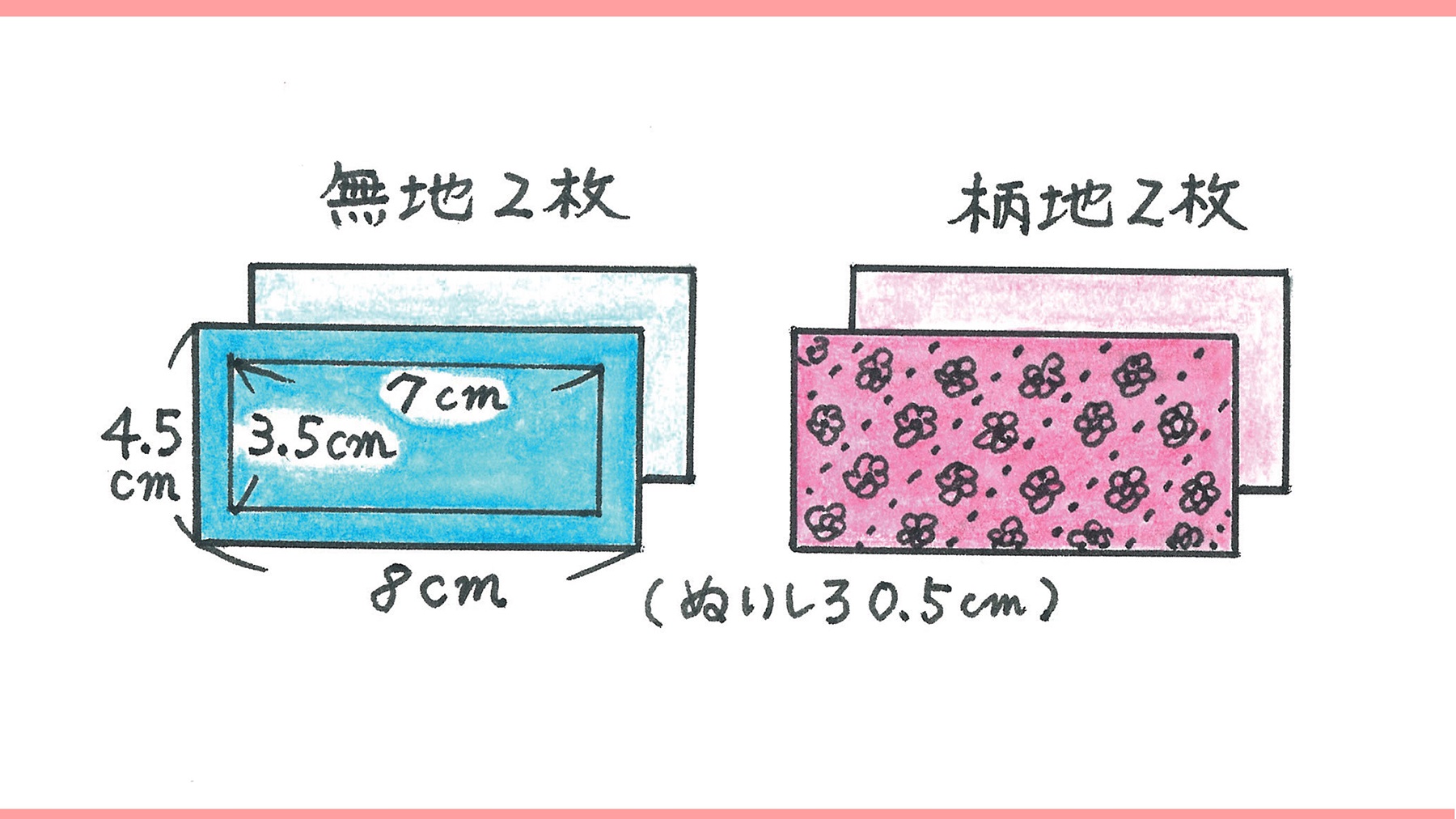

【用意するもの】

・木綿生地(無地と柄地など2種類)サイズはイラストの通りです。

・木綿糸と針

・中に入れるあずきなど(1個あたり35gぐらい)

※その他の中身については、下の項目を見てくださいね。

【作り方】

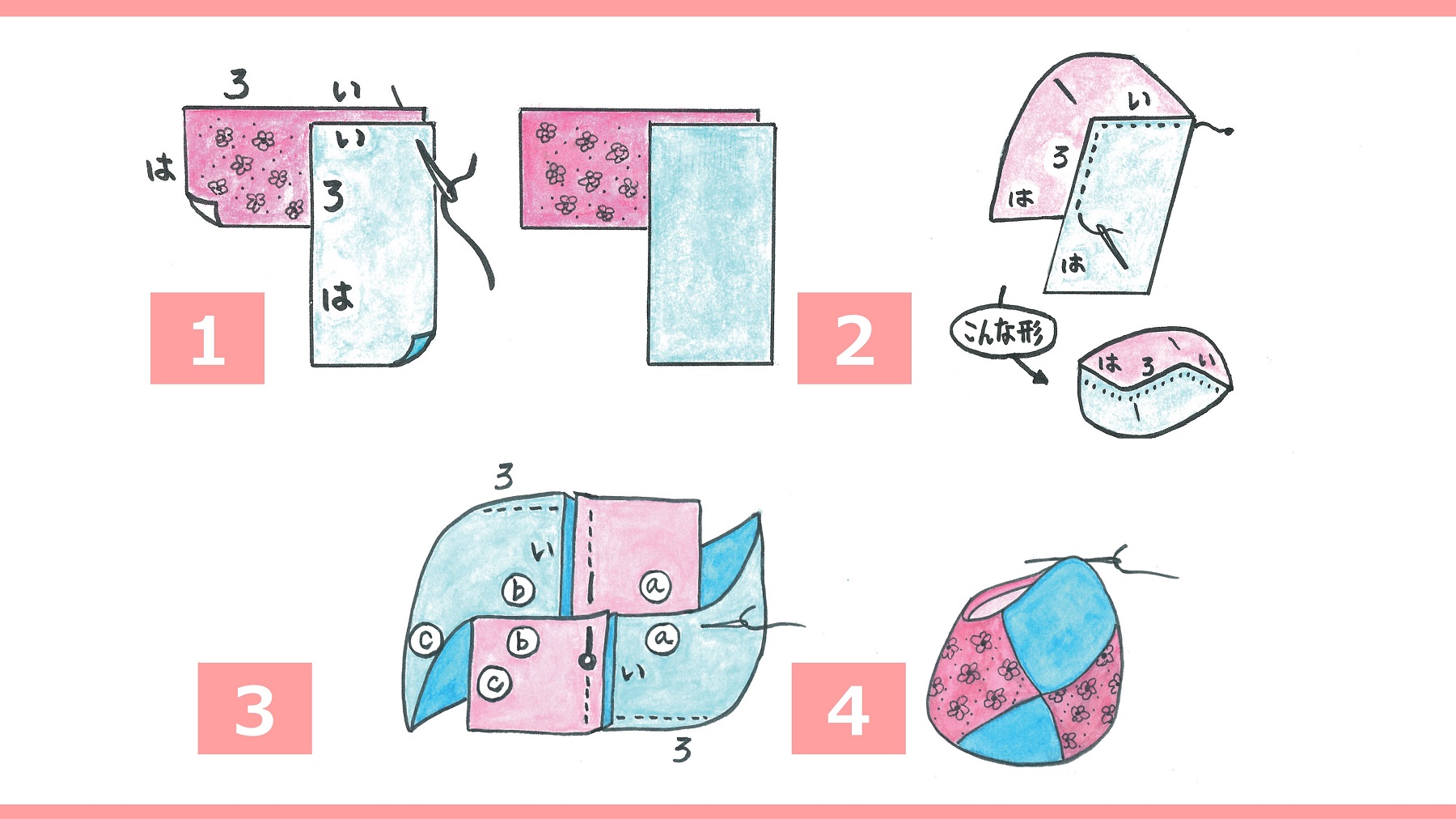

1:無地と柄地の布を1枚ずつ中表にして、図のように2組置きます。

2:い→ろ→はの順に、なるべく細かい針目で縫います。

同様にもう一組縫い、縫いしろは片側に倒しておきます。

3:図のように組み合わせ、縫い目どうしを重ねて、まち針でとめます。

a→b →c の順に、辺にそってぐるりと縫います。最後の辺は縫わずに開けておきます。

4:開き口からひっくり返し、あずきを入れます。縫いしろを中に折り込み、「コ」の字を描くように縫いとじて(コの字綴じ)、できあがりです。

何を入れる?お手玉の中身

お手玉の中身としてよく使われるのは、あずきやじゅず玉ですね。

あずきは、お手玉の中身としてもっともポピュラー。手にしっくりとなじみやすいのが特長です。

枕の中身として使われることもあります。

じゅず玉は、川岸や田んぼなどに生えています。実の中心に穴があいているので、ビーズのようにヒモや糸などを通して遊べます。

穴につまっている芯を抜いておくと針を通しやすくなります。

そのほか、大豆や乾燥したとうもろこしの実、お茶の実、小さな貝など、時代やその土地により、さまざまな素材がお手玉の中身として使われてきました。

最近では家の近くでじゅず玉などを目にすることも少なくなり、「ペレット」と呼ばれる、ポリプロピレンでできたビーズのような粒状のものをお手玉の中身として使うこともあります。

でも、木の実や豆などは、手にしたときの感触や、音が大変心地よく、お手玉の中身には、自然のものを使うのがおすすめです。

木の実や豆は、熱湯に通して、しっかり乾燥させれば、虫や発芽の予防になりますよ。

* * *

いかがでしたか?

かわいい布が手に入ったとき、お手玉に変身させて、お子さんやお孫さんと一緒に遊べたら、楽しいですね。

お手玉遊びには、簡単な技や動作でできるものもたくさんあります。

お手玉1つからでも大丈夫!基本の技と遊び方は、こちらの記事をご覧くださいね。

* * *

※この記事は雑誌「おもちゃで遊ぼう」VOL20の記事を再構成したものです。

監修:田村洋子(日本わらべうた協会 理事長)/イラスト:横川八千惠/文:根本純子

- 執筆者goodus編集部

goodus 編集部 - わくわくすること、明日がちょっと楽しみになるようなことを発信していきます。

【連載】明日がちょっと楽しみになる!おもちゃと遊びの話

遊ぶ知る2022.02.12